オーレ社員たちの成長ブログ

ブログ2016 年 3 月 26 日 19 時 52 分 石岡

集中力がない人のルーティン人生

こんにちは!データ処理チームの石岡です。

恵美さんのブログを読みまして、

ビジネス書を10冊読むなら、古典を1冊読め!

とても気になりました!

趣味を拗らせまして、

辿りついた先が中古文学~中世文学の和歌と哲学が気になり始め、

図書館で和歌を借り、哲学図鑑なるものを購入して読み始めました。

まさかそれが、役に立つのかもしれないと知り、

もっと頑張ろうと思いました!

ありがとうございます!

いつも100%を目指して、うーんブログ…とだんだんといつの間にか

難しく考えていましたが、90%や80%くらいでも良いのかと知り

(文章の書き方についての本で)もう少し気軽に書いて行けたら良いなと思いました!

私の書くブログ文章はそんな感じです。

やっぱり社員ブログですが、いろんな方が見ていると思うので

お客様に対してだったり、社内に向けてだったり

自分自身に向けてだったり、について考えていけたら良いなと改めて考え直した

1カ月でした。

本日も、ご注文・ご入稿頂きありがとうございました!

恵美さんのブログを読みまして、

ビジネス書を10冊読むなら、古典を1冊読め!

とても気になりました!

趣味を拗らせまして、

辿りついた先が中古文学~中世文学の和歌と哲学が気になり始め、

図書館で和歌を借り、哲学図鑑なるものを購入して読み始めました。

まさかそれが、役に立つのかもしれないと知り、

もっと頑張ろうと思いました!

ありがとうございます!

いつも100%を目指して、うーんブログ…とだんだんといつの間にか

難しく考えていましたが、90%や80%くらいでも良いのかと知り

(文章の書き方についての本で)もう少し気軽に書いて行けたら良いなと思いました!

私の書くブログ文章はそんな感じです。

やっぱり社員ブログですが、いろんな方が見ていると思うので

お客様に対してだったり、社内に向けてだったり

自分自身に向けてだったり、について考えていけたら良いなと改めて考え直した

1カ月でした。

本日も、ご注文・ご入稿頂きありがとうございました!

2016 年 3 月 26 日 17 時 39 分 松尾

集中力っていうのは、人によって違いはないはず。例えばそれを100とするなら誰でも平等に100だと思う。

でも個々の結果に違いが出るのは、その「100」という集中力をどうやって使っているかしかありません。

ネットやテレビ、雑誌などの流行情報に流されている人は、本来集中しないといけない部分にパワーが集まらない。その結果、主体性のない自分に不安を感じて、色々なことに助けを求めるようになり他者への依存性を高めていく事になる。

その心配をどうにかしたいと願って更にネット情報や他人の意見に解決策を求めていくから、より深みにはまっていく。仮に一時的に安定を得ても、休憩なしに明日どうなるか分からないという新しい不安に挨拶される。

これじゃ不安が自動生成されるルーティン人生になるじゃない。

昔から言われている諺の通りですよ。自分の力で立ちあがれ。

人生をより豊かにする為に

集中できないから、つまらない結果を生んでしまう。

良い結果を期待するなら、ただ集中すればいいだけ。

集中力っていうのは、人によって違いはないはず。例えばそれを100とするなら誰でも平等に100だと思う。

でも個々の結果に違いが出るのは、その「100」という集中力をどうやって使っているかしかありません。

周囲の状況や人に影響を受けて集中力を配分する人。

周囲の状況や人に影響を受けずに集中力を配分する人。

ネットやテレビ、雑誌などの流行情報に流されている人は、本来集中しないといけない部分にパワーが集まらない。その結果、主体性のない自分に不安を感じて、色々なことに助けを求めるようになり他者への依存性を高めていく事になる。

その心配をどうにかしたいと願って更にネット情報や他人の意見に解決策を求めていくから、より深みにはまっていく。仮に一時的に安定を得ても、休憩なしに明日どうなるか分からないという新しい不安に挨拶される。

これじゃ不安が自動生成されるルーティン人生になるじゃない。

「自ら助ける者は助かるのさ」

昔から言われている諺の通りですよ。自分の力で立ちあがれ。

2016 年 3 月 26 日 9 時 55 分 哲平

製造の哲平です。

製造の哲平です。

「今月の一冊」をご紹介します。

西さんが次の本をどうしたら良いかって話で、調べていたら気になったのでポチった本です。

なぜ一流は「その時間」を作り出せるのか/石田淳 (青春出版社)

「行動科学マネジメント」という理論に基づいて、時間について書かれています。

NASAやボーイング社も実践し、研修やコンサルを行った企業からは「駄目だと思っていた部下が変わった!」と感謝の声が寄せられる程の効果があるそうです。

非常に論理的、明快です。

プリオの企業理念の基礎としている「7つの習慣」でも深く掘り下げられていなかった、「時間の使い方」に特化した本という印象です。

(先日、習慣が身に付いてないなと痛感する出来事がありました。まだまだ未熟者です)

「時間は〝生きてる時間〟と〝死んでる時間〟の二種類に分けられる」

「すべての結果は行動の蓄積である」

「悩む時間と誤った作業に費やした時間は、大きな損失」

などなど、そうだな〜!と感じるワードが度々出てきます。

また読んでいると、PDCAサイクルの大切さに気付かされます。計画には必要不可欠ですね。

この本の良い所は、「仕事」「プライベート」両方に使える技術が書いてる所です。

時間という大きな括りの話ですから、自然とそうなるのかも知れませんね。

ありがちな本だと思われるかも知れませんが、僕は読んでタメになったと思います。

章も分かり易く区切られ、段階毎に説明してくれているのでとても読み易かったです。

目次を書いておきます。(Amazonの商品概要より)

0 なぜ、「一流」には余裕があるのか?

1 無意識の時間の浪費を「見える化」する「計測する」技術

2 時間と手間を10分の1に圧縮!「定型化する」技術

3 ムダが発生しない環境を作るための「整える」技術

4 ハードワークの毎日でも時間を確保!「計画する技術」

5 「やりたいこと」以外で時間をムダにしないための「集中する」技術

気になるワードがあった方、是非読んでみる事をオススメします。

ポーラノの広場

「今月の一冊」をご紹介します。

西さんが次の本をどうしたら良いかって話で、調べていたら気になったのでポチった本です。

なぜ一流は「その時間」を作り出せるのか/石田淳 (青春出版社)

「行動科学マネジメント」という理論に基づいて、時間について書かれています。

NASAやボーイング社も実践し、研修やコンサルを行った企業からは「駄目だと思っていた部下が変わった!」と感謝の声が寄せられる程の効果があるそうです。

非常に論理的、明快です。

プリオの企業理念の基礎としている「7つの習慣」でも深く掘り下げられていなかった、「時間の使い方」に特化した本という印象です。

(先日、習慣が身に付いてないなと痛感する出来事がありました。まだまだ未熟者です)

「時間は〝生きてる時間〟と〝死んでる時間〟の二種類に分けられる」

「すべての結果は行動の蓄積である」

「悩む時間と誤った作業に費やした時間は、大きな損失」

などなど、そうだな〜!と感じるワードが度々出てきます。

また読んでいると、PDCAサイクルの大切さに気付かされます。計画には必要不可欠ですね。

この本の良い所は、「仕事」「プライベート」両方に使える技術が書いてる所です。

時間という大きな括りの話ですから、自然とそうなるのかも知れませんね。

ありがちな本だと思われるかも知れませんが、僕は読んでタメになったと思います。

章も分かり易く区切られ、段階毎に説明してくれているのでとても読み易かったです。

目次を書いておきます。(Amazonの商品概要より)

0 なぜ、「一流」には余裕があるのか?

1 無意識の時間の浪費を「見える化」する「計測する」技術

2 時間と手間を10分の1に圧縮!「定型化する」技術

3 ムダが発生しない環境を作るための「整える」技術

4 ハードワークの毎日でも時間を確保!「計画する技術」

5 「やりたいこと」以外で時間をムダにしないための「集中する」技術

気になるワードがあった方、是非読んでみる事をオススメします。

2016 年 3 月 25 日 18 時 39 分 松木

お疲れ様です。制作チームの松木です。

お疲れ様です。制作チームの松木です。

昨日upするつもりだったブログ記事がありましたのでアップして今週を終えたいと思います。

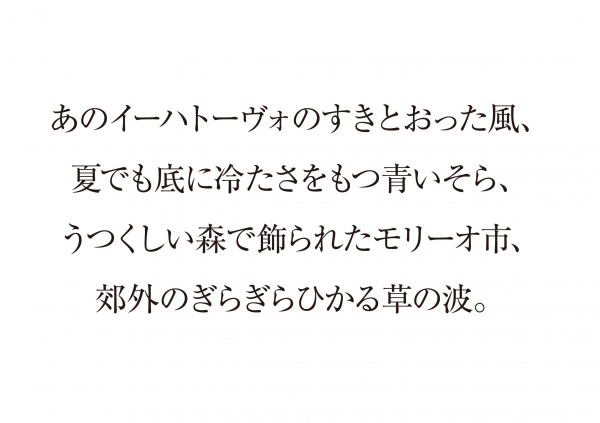

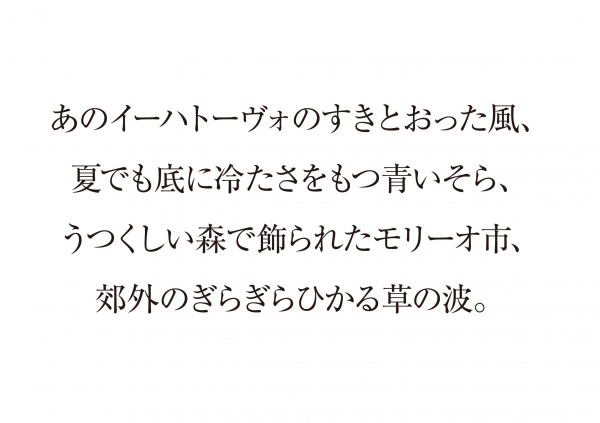

この文章に見覚えのある方はいるでしょうか。

「あのイーハトーヴォのすきとおった風、夏でも底に冷たさをもつ青いそら、うつくしい森で飾られたモリーオ市、郊外のぎらぎらひかる草の波。」

知らないけどなんか知っているような??知ってる??と思う方も多いのではないでしょうか。

Macのフォント書体見本で出てくる文章です。

この文章は一体何から抜粋してるんだ??と思って調べてみると同じように疑問を持った方がいるようで、某知恵袋に載っておりました。

答えは宮沢賢治さんの「ポラーノの広場」という短編小説の一節とのことでした。

何故この文章をあえて選んだのかというのは、調べてみても回答は出てこなかったので、どなたか知っているかたいたら是非松木まで教えてください。

宮沢賢治さんの作品は教科書に載っていたやまなし以外にまともに読んだことは無いのですが、澄んだ文章を使われるんだなという印象があります。

この文章でもあるように、「美しい」をあえて平仮名で「うつくしい」と表現したりする所が

個人的になんだか好だなと思いました。

(私的に漢字だと硬質的にきれいなイメージ、ひらがなだと繊細で透明感があるイメージです。)

漢字とひらがなで表面的な意味は同じでも、本質的に伝えたい印象がだいぶ変わるなぁと。

そういう所、フォントの書体が与える印象と似ているなと。

漢字とひらがなだけでも印象が変わるということは、更にフォントの種類が変化することで受け手に与える印象は更に広がる…だからあえてこの文章をえらんだのかもしれない。とそんな風に感じました。

フォントの種類と与える印象について、家で調べてみようと思いました。

新しい仲間

昨日upするつもりだったブログ記事がありましたのでアップして今週を終えたいと思います。

この文章に見覚えのある方はいるでしょうか。

「あのイーハトーヴォのすきとおった風、夏でも底に冷たさをもつ青いそら、うつくしい森で飾られたモリーオ市、郊外のぎらぎらひかる草の波。」

知らないけどなんか知っているような??知ってる??と思う方も多いのではないでしょうか。

Macのフォント書体見本で出てくる文章です。

この文章は一体何から抜粋してるんだ??と思って調べてみると同じように疑問を持った方がいるようで、某知恵袋に載っておりました。

答えは宮沢賢治さんの「ポラーノの広場」という短編小説の一節とのことでした。

何故この文章をあえて選んだのかというのは、調べてみても回答は出てこなかったので、どなたか知っているかたいたら是非松木まで教えてください。

宮沢賢治さんの作品は教科書に載っていたやまなし以外にまともに読んだことは無いのですが、澄んだ文章を使われるんだなという印象があります。

この文章でもあるように、「美しい」をあえて平仮名で「うつくしい」と表現したりする所が

個人的になんだか好だなと思いました。

(私的に漢字だと硬質的にきれいなイメージ、ひらがなだと繊細で透明感があるイメージです。)

漢字とひらがなで表面的な意味は同じでも、本質的に伝えたい印象がだいぶ変わるなぁと。

そういう所、フォントの書体が与える印象と似ているなと。

漢字とひらがなだけでも印象が変わるということは、更にフォントの種類が変化することで受け手に与える印象は更に広がる…だからあえてこの文章をえらんだのかもしれない。とそんな風に感じました。

フォントの種類と与える印象について、家で調べてみようと思いました。

2016 年 3 月 25 日 18 時 27 分 山田

美味しい葡萄

こんばんは。受注チームの山田です。

オーレは最近、各チームに新しい仲間がたくさん入社されています。

新しい方が入社されると雰囲気が変わり、

とっても良いですね。

出来るだけたくさんの方とお話ししたいと思っています。

自分自身、入社した時を思い出し、

初心を忘れずにみなさんに接していけるようにします。

話しかけられやすい自分作りをすることは、

結果として自らを磨くことで実現出来るのかと感じます。

みなさん、色々お話ししませんか♪

オーレは最近、各チームに新しい仲間がたくさん入社されています。

新しい方が入社されると雰囲気が変わり、

とっても良いですね。

出来るだけたくさんの方とお話ししたいと思っています。

自分自身、入社した時を思い出し、

初心を忘れずにみなさんに接していけるようにします。

話しかけられやすい自分作りをすることは、

結果として自らを磨くことで実現出来るのかと感じます。

みなさん、色々お話ししませんか♪

2016 年 3 月 25 日 17 時 1 分 由佳理

本の借り方

データ処理チームのペリ子です!

こんにちは!

ブログでも話題になってますが、

沢山の新しいスタッフがオーレに入社されました!

私は在宅業務なので、なかなかお話しできないのですが、

ブログを大切なコミュニケーションの場にできたらいいなと思っています。

さてさて。

トルコ語の諺を勉強したので一つ紹介!

üzüm üzüme baka baka kararır.

葡萄は葡萄を見ながら黒くなる

(うずうず ばかばか からるる)←発音はこんな感じ。ちょっと可愛い。

意味は、「朱に交われば赤くなる」に近いです。

良い友達を選ぼう!

人は環境や関わる人によって、簡単に良くも悪くも変わるよ!

という意味です。

子育てや新しい方との接し方にも言えるのではないでしょうか。

子供がイヤイヤ期に突入し、最近いろいろ悩みます。

育児書も勉強になるかもしれませんが、

ますは自分の生活や行いを改めて、良い葡萄っぷりを見せようと思いました。

みんな!一緒においしい葡萄になろうね!!

ペリ子はこんな感じの人です。

どうぞ皆さんよろしくお願いいたします!

こんにちは!

ブログでも話題になってますが、

沢山の新しいスタッフがオーレに入社されました!

私は在宅業務なので、なかなかお話しできないのですが、

ブログを大切なコミュニケーションの場にできたらいいなと思っています。

さてさて。

トルコ語の諺を勉強したので一つ紹介!

üzüm üzüme baka baka kararır.

葡萄は葡萄を見ながら黒くなる

(うずうず ばかばか からるる)←発音はこんな感じ。ちょっと可愛い。

意味は、「朱に交われば赤くなる」に近いです。

良い友達を選ぼう!

人は環境や関わる人によって、簡単に良くも悪くも変わるよ!

という意味です。

子育てや新しい方との接し方にも言えるのではないでしょうか。

子供がイヤイヤ期に突入し、最近いろいろ悩みます。

育児書も勉強になるかもしれませんが、

ますは自分の生活や行いを改めて、良い葡萄っぷりを見せようと思いました。

みんな!一緒においしい葡萄になろうね!!

ペリ子はこんな感じの人です。

どうぞ皆さんよろしくお願いいたします!

2016 年 3 月 25 日 13 時 4 分 松木

お疲れ様です。制作チームの松木です。

お疲れ様です。制作チームの松木です。

先週今週と、日に日に新しいオーレのメンバーが増えていき、

写真を撮らせていただきながら、少しだけ話をさせてもらっているのですが

どの方も優しそうな雰囲気の方ばかりで微笑んでくれるので私も思わず笑みがこぼれます。

笑顔っていいなあと思いつつ、最近の自分は笑みが足りないなと反省しました。

見習わなくては…!!

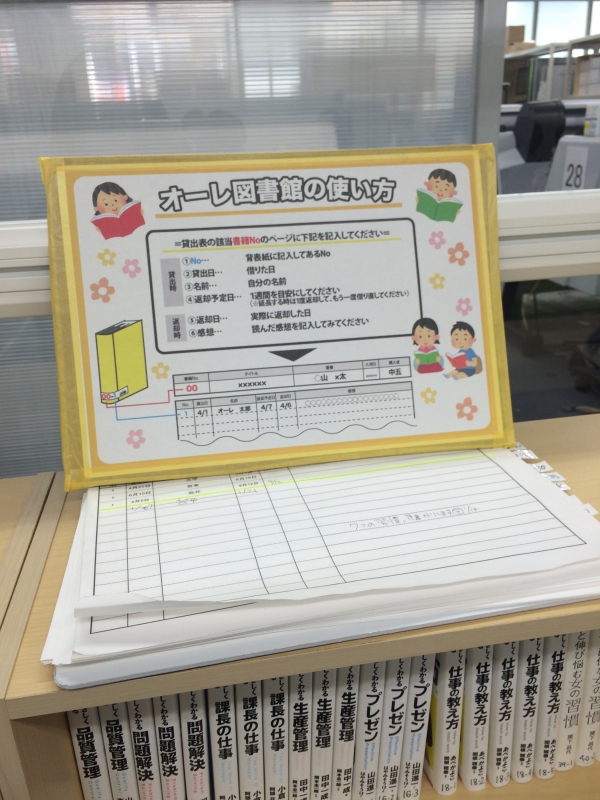

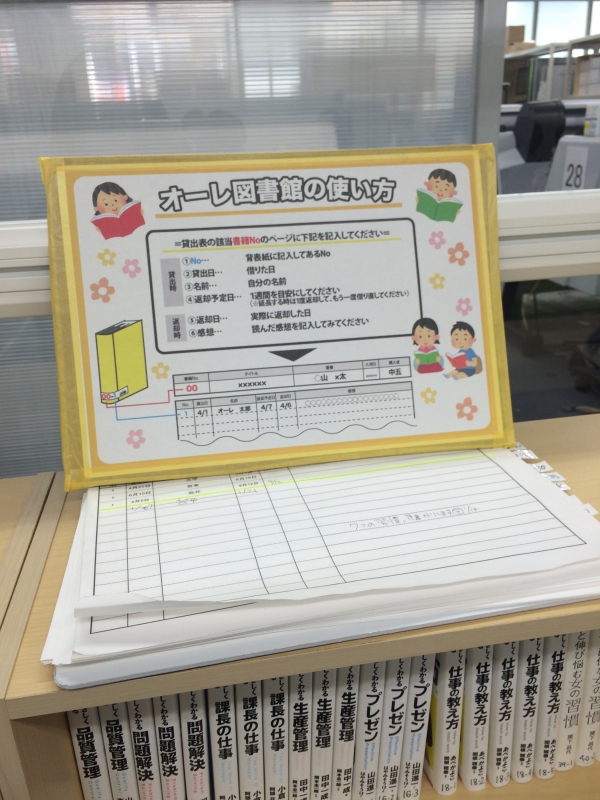

話は変わって、メンバーも増えたのでオーレ図書館に本の貸し出し方法についてまとめてみました。

本を借りて家で読みたいな~と思ったら、是非ご利用ください。

ぼーっとする時間って必要ですが何をしながらぼーっとするかって結構大事ですよね

先週今週と、日に日に新しいオーレのメンバーが増えていき、

写真を撮らせていただきながら、少しだけ話をさせてもらっているのですが

どの方も優しそうな雰囲気の方ばかりで微笑んでくれるので私も思わず笑みがこぼれます。

笑顔っていいなあと思いつつ、最近の自分は笑みが足りないなと反省しました。

見習わなくては…!!

話は変わって、メンバーも増えたのでオーレ図書館に本の貸し出し方法についてまとめてみました。

本を借りて家で読みたいな~と思ったら、是非ご利用ください。

2016 年 3 月 24 日 18 時 42 分 佐藤

こんばんは、受注チームの佐藤です。

こんばんは、受注チームの佐藤です。

先日、お休みの日に、散歩と考え事をする時間にするため、

家からスカイツリーまで歩きで向かいました。(片道約20分)

スカイツリーについてからの予定などは決まっていなかったので、

ソラマチタウンを少し歩いたら、帰ろうと思っていたのですが、

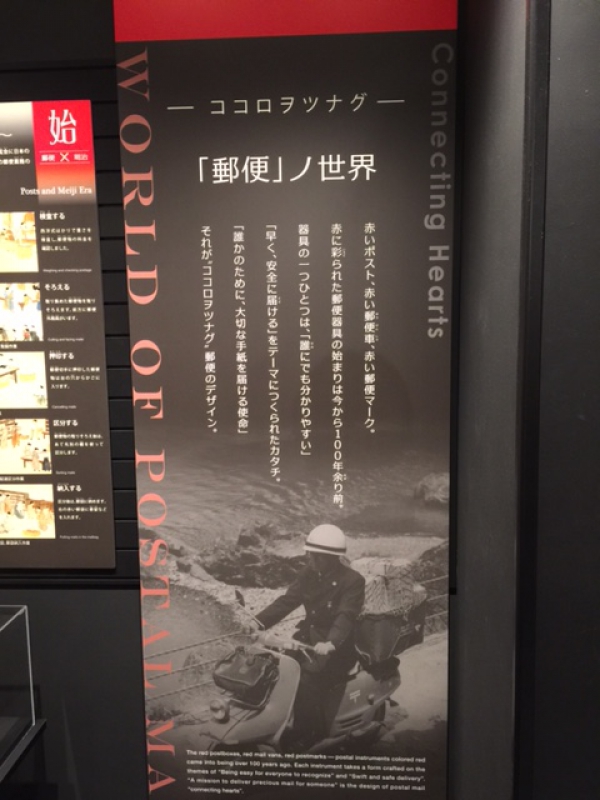

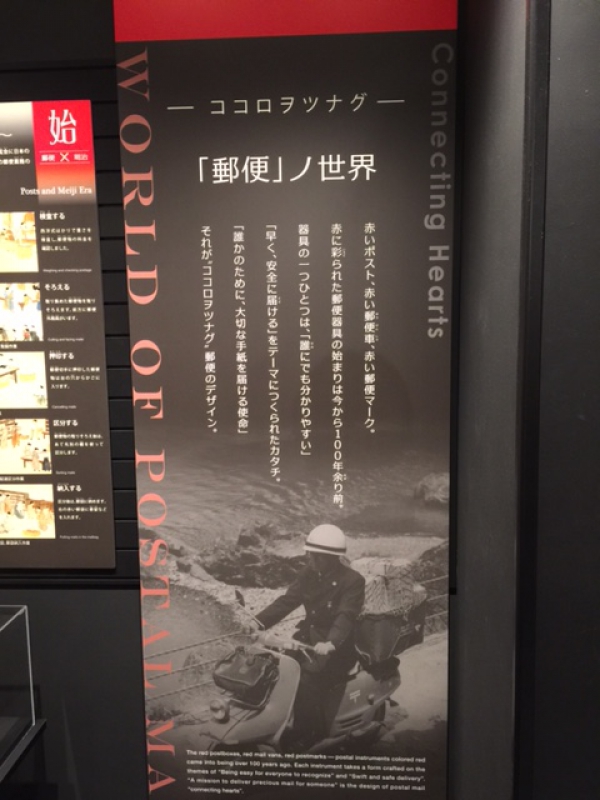

写真の「郵便博物館」が気になり、入場料を払って中へ。

今まで、さして気にも留めたこともありませんでしたが、

郵便の父・母たる方は、いったい何を思って手紙を届けることにしたのか。

そんなことが気になったので、じっくりゆっくり、2時間ほど歩いて見回りました。

当時の方々は、ただ手紙というモノを届けることが目的ではなく、

手紙を送る・受け取る人の心・オモイを届けることが目的だったんですかねー。

いやー、博物館で、危うくウルッとしちゃいました。

頭をすっきりさせる時間にすることが出来ました!

良い本の条件

先日、お休みの日に、散歩と考え事をする時間にするため、

家からスカイツリーまで歩きで向かいました。(片道約20分)

スカイツリーについてからの予定などは決まっていなかったので、

ソラマチタウンを少し歩いたら、帰ろうと思っていたのですが、

写真の「郵便博物館」が気になり、入場料を払って中へ。

今まで、さして気にも留めたこともありませんでしたが、

郵便の父・母たる方は、いったい何を思って手紙を届けることにしたのか。

そんなことが気になったので、じっくりゆっくり、2時間ほど歩いて見回りました。

当時の方々は、ただ手紙というモノを届けることが目的ではなく、

手紙を送る・受け取る人の心・オモイを届けることが目的だったんですかねー。

いやー、博物館で、危うくウルッとしちゃいました。

頭をすっきりさせる時間にすることが出来ました!

2016 年 3 月 24 日 16 時 23 分 松尾

子供向けの童話の一節です。深いなぁ~と感心すると同時に

子供たちがこの意味を理解できるのかなと疑問に思いました。

良書とそれ以外の本との違いがここにあります。

良書を初めて読んだ時はあまり楽しくないのですが

良書は、読む人の心境や環境によって、その時々で「違う顔」を見せてくれるのです。

だから、繰り返し読んでも飽きないのです。困った時に繰り返し読みたくなるのです。

それ以外の本は初めて読んだ時はすごく楽しませてくれるのですが

何度読んでも同じメッセージしか言わないので、繰り返し読めないのです。

あなたの状況に応じて姿を変えて、人生の知恵を教えてくれる本のことを「良書」と言います。

もっと驚くのが、あなた自身何が必要なのかを見失っていても

良書はそれを汲み取って、最適な知恵を与えあなたを正しい方向へ導いてくれます。

スペシャルでしょ。すぐにグーグルに頼む人がいるけど、コンピューターじゃできないんだよ。

最新の人工知能でもこりゃ無理だ。だって、目ではみえないんだから、心でみなくちゃいけないんだから。

人類史上最強の「本」という心を持ったパートナーは味方にした方がいいと思います。

本も人間も同じですね。私は良書タイプの人間でいたいから、良書を選んで友としよう。

リアリティ

心でみなくちゃ、モノゴトはよくみえないんだ。

肝心なことは、目では見えないんだよ。

子供向けの童話の一節です。深いなぁ~と感心すると同時に

子供たちがこの意味を理解できるのかなと疑問に思いました。

良書とそれ以外の本との違いがここにあります。

良書を初めて読んだ時はあまり楽しくないのですが

良書は、読む人の心境や環境によって、その時々で「違う顔」を見せてくれるのです。

だから、繰り返し読んでも飽きないのです。困った時に繰り返し読みたくなるのです。

それ以外の本は初めて読んだ時はすごく楽しませてくれるのですが

何度読んでも同じメッセージしか言わないので、繰り返し読めないのです。

良書は水であり、それ以外の本はデザートのようである。

水は毎日必要だが、デザートは食べ過ぎると気分が悪くなる。

あなたの状況に応じて姿を変えて、人生の知恵を教えてくれる本のことを「良書」と言います。

もっと驚くのが、あなた自身何が必要なのかを見失っていても

良書はそれを汲み取って、最適な知恵を与えあなたを正しい方向へ導いてくれます。

スペシャルでしょ。すぐにグーグルに頼む人がいるけど、コンピューターじゃできないんだよ。

最新の人工知能でもこりゃ無理だ。だって、目ではみえないんだから、心でみなくちゃいけないんだから。

人類史上最強の「本」という心を持ったパートナーは味方にした方がいいと思います。

本も人間も同じですね。私は良書タイプの人間でいたいから、良書を選んで友としよう。

2016 年 3 月 24 日 10 時 44 分 成井

おはようございます。

製造・成井です。

情報本やメンタル本、スピリチュアリズム、哲学本…。

世の中には立派な本がたくさんあり、どの本も「さもありなん!」と

納得することばかり書いてあります。

「ポジティブに考えるとうまくいく」

「プラスの考え方や行動が人生を変える」

このような本や話はよくあります。

誰もがそれを“頭”ではわかっています。

もちろん、私もこのことは事実だと確信してます。

でも、それを生き方にするまでにはもう一つハードルがあり、簡単ではない気もします。

そして実際にそれを生き方のベースにできている人はそれほど多くない気もします。

そのハードルを越える鍵があるとすれば、何でしょうか?

実行し行動し続けられる人とそうでない人、いったい何が違うのでしょうか?

プラス思考で生きる(生きる事ができる)人と、そうでない人の違いは・・・・

それは、

【身近に手本となる人がいるかどうか】なのではないか・・・

プラスの考え方や視点を持ち、それを行動に変えて、現実を変えていく人。

ピンチをチャンスに変える考え方と行動力で、現実をどんどん変えていく人。

そんな、お手本となる人が身近にいるかどうか。

これがハードルを越える力を生むのではないでしょうか。

例えば、長い時間を過ごしてきた友人・知人が、

ピンチをチャンスに変える考え方と行動力で、

現実をどんどん変えていくのを目の当たりする・・・

という強烈な【リアリティ】がハードルを越える鍵なのでは? と。

成功法則や幸せな考え方は本でも学べます。

でも本で学べても、自分とはまるで別世界のように感じてしまうことがあります。

決定的にあることが欠けているのです・・・。

それが、「リアリティ(現実味)」だと私は思います。

しかし、実際にそんな生き方をする人が身近にいると

「プラス思考は本当に有効なんだ!」という強烈な実感をくれます。

一度でもそのシーンに出合えると、そのリアリティは一生自分を支えてくれると思います。

結局【人は、理論では動きません】

人は誰しも“自分が心の奥で信じているものや目で確かめたもの(リアリティ)”を

生き方のベースにしているからでしょう。

人生を変える上で大事なことは、理屈よりもリアリティなのではないか?・・・・と。

昔聴いたセミナーからの抜粋でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夢の実現のために行動している人、幸せな生き方を実践している人、

目標となる生き方をしている人と一緒にいてみましょう。

その人にいろいろな事を聴いて、話をしてみましょう。

その人は、年齢的に近い世代で、意外と皆さんの身近にいるかもしれませんよ。

(間違ってもワタクシではありませんが・・・・)

現実を変える鍵は、「情報よりもリアリティ」なのかも・・・・です。

では、次の方よろしくお願いいたします。

製造・成井です。

情報本やメンタル本、スピリチュアリズム、哲学本…。

世の中には立派な本がたくさんあり、どの本も「さもありなん!」と

納得することばかり書いてあります。

「ポジティブに考えるとうまくいく」

「プラスの考え方や行動が人生を変える」

このような本や話はよくあります。

誰もがそれを“頭”ではわかっています。

もちろん、私もこのことは事実だと確信してます。

でも、それを生き方にするまでにはもう一つハードルがあり、簡単ではない気もします。

そして実際にそれを生き方のベースにできている人はそれほど多くない気もします。

そのハードルを越える鍵があるとすれば、何でしょうか?

実行し行動し続けられる人とそうでない人、いったい何が違うのでしょうか?

プラス思考で生きる(生きる事ができる)人と、そうでない人の違いは・・・・

それは、

【身近に手本となる人がいるかどうか】なのではないか・・・

プラスの考え方や視点を持ち、それを行動に変えて、現実を変えていく人。

ピンチをチャンスに変える考え方と行動力で、現実をどんどん変えていく人。

そんな、お手本となる人が身近にいるかどうか。

これがハードルを越える力を生むのではないでしょうか。

例えば、長い時間を過ごしてきた友人・知人が、

ピンチをチャンスに変える考え方と行動力で、

現実をどんどん変えていくのを目の当たりする・・・

という強烈な【リアリティ】がハードルを越える鍵なのでは? と。

成功法則や幸せな考え方は本でも学べます。

でも本で学べても、自分とはまるで別世界のように感じてしまうことがあります。

決定的にあることが欠けているのです・・・。

それが、「リアリティ(現実味)」だと私は思います。

しかし、実際にそんな生き方をする人が身近にいると

「プラス思考は本当に有効なんだ!」という強烈な実感をくれます。

一度でもそのシーンに出合えると、そのリアリティは一生自分を支えてくれると思います。

結局【人は、理論では動きません】

人は誰しも“自分が心の奥で信じているものや目で確かめたもの(リアリティ)”を

生き方のベースにしているからでしょう。

人生を変える上で大事なことは、理屈よりもリアリティなのではないか?・・・・と。

昔聴いたセミナーからの抜粋でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夢の実現のために行動している人、幸せな生き方を実践している人、

目標となる生き方をしている人と一緒にいてみましょう。

その人にいろいろな事を聴いて、話をしてみましょう。

その人は、年齢的に近い世代で、意外と皆さんの身近にいるかもしれませんよ。

(間違ってもワタクシではありませんが・・・・)

現実を変える鍵は、「情報よりもリアリティ」なのかも・・・・です。

では、次の方よろしくお願いいたします。